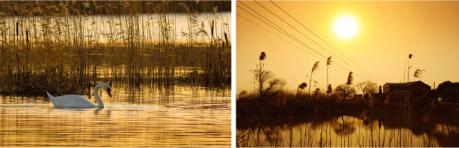

这是一片很大的湿地,岳阳仅占了洞庭的东面一角。满目的芦花,像极了春天的李花,一滩儿白了。翠绿的沼泽中,小鱼摇着尾巴,或游戈于水草之间,或停泊于腐叶烂草的缝隙处,等待苇叶上的虫子滚落水中。还有几只翠鸟,站在不远的芦苇杆上偷偷地窥视,它的每一次展翅和滑翔,都惊起沼池的涟漪和慌乱。

这真是一幅美丽的自然的画卷!

我去的时候是深秋。我的亲戚迁入岳阳很多年了,他清早在水泥坪上喊:“去看芦苇得起早啊。”我惺忪着眼,许久才跳上他的一叶木舟。洞庭的早晨,雾轻轻地拂动,夹岸的芦苇隐约于飘渺的雾里。我从船篷的窗子往外瞄,近处的芦花随着浆的摇动而飘落,然后鱼一样地游走了,或遇风,就像升起轻柔雪花,远远地飞,密集地飞。或许是我们的突然闯入惊扰了一湖的宁静和淡泊,隐藏在一兜芦苇中的野鸭,嘎嘎地踩着水面,掠过芦苇荡飞走了。它的羽翼,以风的方式,也携走了几瓣芦花,而芦花也裹着风,开始了迷茫的迁徙。

我们在船上吃的早餐,亲戚说:“別乱丟垃圾啊,我这里有个垃圾筒。”看他认真的样儿,我倍感欣慰,这片湿地上的人开始关注自已的土地和环境了。早几年我来时,沼泽里常漂着塑料袋子,还有野炊后的一次性饭盒,那种白色,晃乱了我的眼晴,让我认为是一幅画的瑕疵。

船缓缓地进入芦苇之中,水越来越浅。当我们从一处上岸,湖风起伏着芦苇,逶迤得像故乡的山峰,从眼前去了,在远处消失。一个个瘦了的沼泽里,鱼儿拥挤,一群一群的。有几个小沼泽,鱼儿太多了,缺少氧气,很多都翻着乳白的肚子,鱼腮艰难地开合。我抓了几只丟进深水潭,它们很快便活过来,然后溜走了。我有点责备它们:为啥不谢谢我呢?你们憎恶我吗?是我让你们的土地越来越少吗?还是以我为代表的人类让你们失去了家园?

芦苇生长得很茂,一杆杆密得走不进去人。它的长叶和芦花,对很多伙伴的漠然离开,也无可奈何,垂头丧气,它的头从两鬓白起,然后慢慢全白了。它的白是气的吧?东洞庭勾勒出了一幅深秋芦苇的图画,雪一样地毯式的白色,但有一片片低处的绿色点缀着,有层次地立体地描绘着东洞庭的辽阔与沧桑。亲戚说:“早二十年前,这芦苇荡里什么都有,下雪时,沼泽结冰了,鸟被冻住了,在一地暖处挤着,几杆火枪扫过去,能在湖里打几担野鸭子,遍地都是。”

“几担?”我惊讶地叫道。

“是的,百多只啊。”亲戚难过地一仰头,似乎回味那段丰盛、热闹的日子。而我也似乎背着一杆猎枪,唤着几条狗,追逐着一只麂子和兔子,在芦苇中穿梭。可是,那段日子还会回来吗?

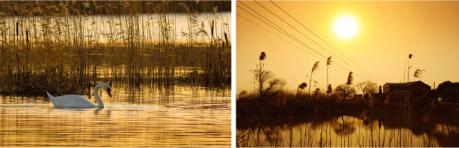

阳光逐渐镀红了秋天的芦苇,我躺在软软的青草上,听东洞庭的鱼歌和鸟吟,也听到从不远的地方,响彻来的车笛和繁忙建房的机械声。这些现代的声音,正慢慢地吞噬着东洞庭的湿地,我不知那片芦苇又焦急、茫然了什么? |

这是一片很大的湿地,岳阳仅占了洞庭的东面一角。满目的芦花,像极了春天的李花,一滩儿白了。翠绿的沼泽中,小鱼摇着尾巴,或游戈于水草之间,或停泊于腐叶烂草的缝隙处,等待苇叶上的虫子滚落水中。还有几只翠鸟,站在不远的芦苇杆上偷偷地窥视,它的每一次展翅和滑翔,都惊起沼池的涟漪和慌乱。

这真是一幅美丽的自然的画卷!

我去的时候是深秋。我的亲戚迁入岳阳很多年了,他清早在水泥坪上喊:“去看芦苇得起早啊。”我惺忪着眼,许久才跳上他的一叶木舟。洞庭的早晨,雾轻轻地拂动,夹岸的芦苇隐约于飘渺的雾里。我从船篷的窗子往外瞄,近处的芦花随着浆的摇动而飘落,然后鱼一样地游走了,或遇风,就像升起轻柔雪花,远远地飞,密集地飞。或许是我们的突然闯入惊扰了一湖的宁静和淡泊,隐藏在一兜芦苇中的野鸭,嘎嘎地踩着水面,掠过芦苇荡飞走了。它的羽翼,以风的方式,也携走了几瓣芦花,而芦花也裹着风,开始了迷茫的迁徙。

我们在船上吃的早餐,亲戚说:“別乱丟垃圾啊,我这里有个垃圾筒。”看他认真的样儿,我倍感欣慰,这片湿地上的人开始关注自已的土地和环境了。早几年我来时,沼泽里常漂着塑料袋子,还有野炊后的一次性饭盒,那种白色,晃乱了我的眼晴,让我认为是一幅画的瑕疵。

船缓缓地进入芦苇之中,水越来越浅。当我们从一处上岸,湖风起伏着芦苇,逶迤得像故乡的山峰,从眼前去了,在远处消失。一个个瘦了的沼泽里,鱼儿拥挤,一群一群的。有几个小沼泽,鱼儿太多了,缺少氧气,很多都翻着乳白的肚子,鱼腮艰难地开合。我抓了几只丟进深水潭,它们很快便活过来,然后溜走了。我有点责备它们:为啥不谢谢我呢?你们憎恶我吗?是我让你们的土地越来越少吗?还是以我为代表的人类让你们失去了家园?

这是一片很大的湿地,岳阳仅占了洞庭的东面一角。满目的芦花,像极了春天的李花,一滩儿白了。翠绿的沼泽中,小鱼摇着尾巴,或游戈于水草之间,或停泊于腐叶烂草的缝隙处,等待苇叶上的虫子滚落水中。还有几只翠鸟,站在不远的芦苇杆上偷偷地窥视,它的每一次展翅和滑翔,都惊起沼池的涟漪和慌乱。

这真是一幅美丽的自然的画卷!

我去的时候是深秋。我的亲戚迁入岳阳很多年了,他清早在水泥坪上喊:“去看芦苇得起早啊。”我惺忪着眼,许久才跳上他的一叶木舟。洞庭的早晨,雾轻轻地拂动,夹岸的芦苇隐约于飘渺的雾里。我从船篷的窗子往外瞄,近处的芦花随着浆的摇动而飘落,然后鱼一样地游走了,或遇风,就像升起轻柔雪花,远远地飞,密集地飞。或许是我们的突然闯入惊扰了一湖的宁静和淡泊,隐藏在一兜芦苇中的野鸭,嘎嘎地踩着水面,掠过芦苇荡飞走了。它的羽翼,以风的方式,也携走了几瓣芦花,而芦花也裹着风,开始了迷茫的迁徙。

我们在船上吃的早餐,亲戚说:“別乱丟垃圾啊,我这里有个垃圾筒。”看他认真的样儿,我倍感欣慰,这片湿地上的人开始关注自已的土地和环境了。早几年我来时,沼泽里常漂着塑料袋子,还有野炊后的一次性饭盒,那种白色,晃乱了我的眼晴,让我认为是一幅画的瑕疵。

船缓缓地进入芦苇之中,水越来越浅。当我们从一处上岸,湖风起伏着芦苇,逶迤得像故乡的山峰,从眼前去了,在远处消失。一个个瘦了的沼泽里,鱼儿拥挤,一群一群的。有几个小沼泽,鱼儿太多了,缺少氧气,很多都翻着乳白的肚子,鱼腮艰难地开合。我抓了几只丟进深水潭,它们很快便活过来,然后溜走了。我有点责备它们:为啥不谢谢我呢?你们憎恶我吗?是我让你们的土地越来越少吗?还是以我为代表的人类让你们失去了家园?

芦苇生长得很茂,一杆杆密得走不进去人。它的长叶和芦花,对很多伙伴的漠然离开,也无可奈何,垂头丧气,它的头从两鬓白起,然后慢慢全白了。它的白是气的吧?东洞庭勾勒出了一幅深秋芦苇的图画,雪一样地毯式的白色,但有一片片低处的绿色点缀着,有层次地立体地描绘着东洞庭的辽阔与沧桑。亲戚说:“早二十年前,这芦苇荡里什么都有,下雪时,沼泽结冰了,鸟被冻住了,在一地暖处挤着,几杆火枪扫过去,能在湖里打几担野鸭子,遍地都是。”

“几担?”我惊讶地叫道。

“是的,百多只啊。”亲戚难过地一仰头,似乎回味那段丰盛、热闹的日子。而我也似乎背着一杆猎枪,唤着几条狗,追逐着一只麂子和兔子,在芦苇中穿梭。可是,那段日子还会回来吗?

阳光逐渐镀红了秋天的芦苇,我躺在软软的青草上,听东洞庭的鱼歌和鸟吟,也听到从不远的地方,响彻来的车笛和繁忙建房的机械声。这些现代的声音,正慢慢地吞噬着东洞庭的湿地,我不知那片芦苇又焦急、茫然了什么?

芦苇生长得很茂,一杆杆密得走不进去人。它的长叶和芦花,对很多伙伴的漠然离开,也无可奈何,垂头丧气,它的头从两鬓白起,然后慢慢全白了。它的白是气的吧?东洞庭勾勒出了一幅深秋芦苇的图画,雪一样地毯式的白色,但有一片片低处的绿色点缀着,有层次地立体地描绘着东洞庭的辽阔与沧桑。亲戚说:“早二十年前,这芦苇荡里什么都有,下雪时,沼泽结冰了,鸟被冻住了,在一地暖处挤着,几杆火枪扫过去,能在湖里打几担野鸭子,遍地都是。”

“几担?”我惊讶地叫道。

“是的,百多只啊。”亲戚难过地一仰头,似乎回味那段丰盛、热闹的日子。而我也似乎背着一杆猎枪,唤着几条狗,追逐着一只麂子和兔子,在芦苇中穿梭。可是,那段日子还会回来吗?

阳光逐渐镀红了秋天的芦苇,我躺在软软的青草上,听东洞庭的鱼歌和鸟吟,也听到从不远的地方,响彻来的车笛和繁忙建房的机械声。这些现代的声音,正慢慢地吞噬着东洞庭的湿地,我不知那片芦苇又焦急、茫然了什么?